参政党の街頭演説で「宮城県は外資に水道を売り渡した」と発言し、宮城県知事の村井嘉浩が反論したことで一気に話題になりました。

コンセッション方式(みやぎ型管理運営方式)を理解すれば、あなた自身で真偽を判断できるようになります。「水道民営化」に騙された経験を活かして、読者の皆様が勘違いしないように説明します。

この記事では以下の疑問を解決できます。

- みやぎ型管理運営方式とは

- コンセッション方式とは

- 外資に売り渡した発言の真偽

- コンセッション方式のリスク

- なぜ外資を入れるのか

- 民間企業が勝手なことをしたら?

ユーザー投稿型の政治情報PoliTalkを運営しています。偏向されない生の国民の声を聞き合うことを目指しています。ユーザーがまだ少なく、情報が不足しています。ご協力お願いいたします。

↓下の画像をクリックで飛べます。↓

結論

「宮城県は外資に水道を売り渡した」は言い過ぎで誤解を招く。

「条件付きで民間企業に施設・設備を貸した」

捉え方次第では本当と言うことも出来ますが、

この表現は正しく伝えようとする意図を感じません。

なぜ売り渡したとは言えないのか解説していきます。

宮城県の水道事業

宮城県は令和4年(2022年)4月1日から「宮城県上工下水一体官民連携運営事業」(みやぎ型管理運営方式)と呼ばれる新しい水道事業の委託方式を導入しています。

コンセッション方式と呼ばれる「官民連携型」の運営方式です。

公共施設等運営権(コンセッション)方式とは

公共施設(浄水場や水道管など、水道に関わる施設)は自治体(県)が所有したまま、一定期間、民間企業に運営権を設定し、その対価を受け取る方式です。

施設の所有権は引き続き自治体にあり、民間企業は運営と維持管理を担います。

みやぎ型管理運営方式とは

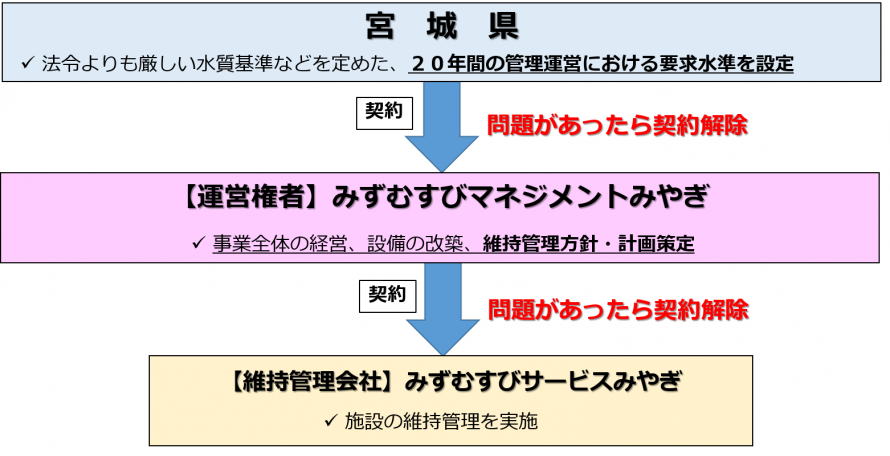

県内9つの上水道、工業用水、下水道事業の20年間の運営権を「みずむすびマネジメントみやぎ」に設定しました。

※「みずむすびマネジメントみやぎ」は、今後「みずむすびM」と表記します。

そのため2042年まで、「みずむすびM」が運営することになりました。

また兄弟会社の「みずむすびサービスみやぎ」が「みずむすびM」から業務委託契約で維持管理を任されています。

※「みずむすびサービスみやぎ」は、今後「みずむすびS」と表記します。

施設所有者は県のままで、最終的な責任も県にあります。

水道事業でコンセッション方式の採用は初めてです。

※下水道事業は浜松市で実施されています。

みずむすびマネジメントみやぎとは

外資系企業のヴェオリア・ジェネッツを含む10社の出資で設立されています。

特別目的会社(SPC)として設立されているため、この20年の事業が終われば解散します。事業を受け継ぎ、存続させるために「みずむすびS」が設立されました。

「みずむすびM」は官民連携の実績と、設備ノウハウを持つメタウォーターグループが議決権株式の51%を持つように設定されています。

https://www.mizumusubi.co.jp/2025/08/06/20250806/#gsc.tab=0

企業名 出資比率 議決権株式保有割合 メタウォーターグループ 35% 51% ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 34% 18% オリックス株式会社 15% 15% 株式会社日立製作所 8% 8% 株式会社日水コン 3% 3% 株式会社橋本店 2% 2% 株式会社復建技術コンサルタント 1% 1% 産電工業株式会社 1% 1% 東急建設株式会社 1% 1% 合計 100% 100%

みずむすびサービスみやぎとは

ほぼ同様の出資比率ですが、上位2社だけ少し違います。

今度は維持管理の実績があるヴェオリア・ジェネッツ株式会社が議決権株式の51%を持つように設定されています。

企業名 出資比率 議決権株式保有割合 メタウォーターグループ 34% 33.5% ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 35% 51% オリックス株式会社 15% 15% 株式会社日立製作所 8% 8% 株式会社日水コン 3% 3% 株式会社橋本店 2% 2% 株式会社復建技術コンサルタント 1% 1% 産電工業株式会社 1% 1% 東急建設株式会社 1% 1% 合計 100% 100% 下の図のように宮城県が「みずむすびM」と契約し、

「みずむすびM」と「みずむすびS」が契約します。

https://www.mizumusubi.co.jp/2025/08/06/20250806/#gsc.tab=0

これまでとの比較

契約期間

最長4~5年間だった期間が20年間に変わります。

宮城県在住が多い従業員の雇用が安定します。

契約単位

事業ごとに依頼していましたが、9事業を丸ごと依頼します。

例えば事務所をそれぞれに構える必要がなくなる、それぞれで購入していた薬を一括購入できる等のスケールメリットがあります。

発注方式

仕様発注(細かい検査方法や使う資材を指定)から性能発注(水質等の基準を満たすこと)に変更。

基準さえ満たせば無駄な工程や、最新のシステム等の工夫で管理費用を削減できる。

しかし裏を返せば、基準がしっかりしていないと基準がない部分で手を抜いてしまう恐れもあります。

効果

20年間で3314億円かかる見込みが、2977億円となり、337億円の削減が出来ます。

またDX化を民間企業が主導することで水質管理も強化でき安全性が向上します。

計画的な施設維持管理・更新で持続可能な事業へ

DX化と計画的な維持管理は県が運営しても頑張ってほしいとは思いますね。

でもDX化は難しいのかな。。。

この試算の通りに実施できれば大きな効果がありますね。もちろん制度上・運用上のリスクや課題も少なくありません。次はそれを紹介していきます。

コンセッション方式のリスク

可能性のあるものは全て挙げておきます。

試算通りに運営できる保証がない

本方式は全国初の「広域水道コンセッション」であり、前例がありません。

想定されている経費削減効果や収益見込みが、20年という長期にわたって実現するかは不透明です。

原材料費・電力費の高騰、人口減少による料金収入の減少など、外的要因によって事業採算が大きく崩れる可能性があります。

外資系企業への収益流出リスク

運営主体である「みずむすびマネジメントみやぎ」には、フランスの多国籍企業ヴェオリア・ジェネッツが出資しています。

そのため、運営利益の一部が海外資本に流出する構造となっており、公共インフラの収益が地域内で循環しにくくなる懸念があります。

また、経営判断の一部が国外の親会社方針に左右される可能性も否定できません。

契約期間(20年間)の硬直性

契約期間が20年と長期に設定されており、情勢変化や制度改正に即応しにくいという欠点があります。

仮に物価・賃金・資材価格が大きく変動しても、契約条件を見直すには県と事業者の合意が必要であり、調整に時間を要します。

この長期固定構造は、行政の裁量を制約するリスクを伴います。

監視・統制の困難さ

事業の実施主体が民間企業であり、さらに複数の下請け・孫請け企業が関与するため、県による直接的な監視が難しくなる恐れがあります。

契約上はモニタリング体制が整備されていますが、実務レベルでは情報の非対称性が生じやすく、現場実態の把握や不正の早期発見が困難になる可能性があります。

情報の非公開化と透明性の低下

民間事業者が関与することにより、企業秘密や契約上の制約を理由に情報公開が制限されるケースが増える懸念があります。

県民に対する説明責任・監査の実効性が低下するリスクがあります。

品質・安全性に関するリスク

水質データの改ざんや報告遅延など、安全管理上の不正が発生しても気づきにくい構造になりがちです。

特に委託・下請け層でのモニタリング体制が脆弱な場合、重大な事故や健康被害につながるおそれがあります。

参入障壁の高さ・市場の寡占化

高額な投資力・技術力・実績を要求されるため、事業への参入は大手企業グループに限られるのが現状です。

これにより、競争環境が固定化し、将来的な再委託や更新時に新規企業の参入が難しくなる構造的リスクがあります。

契約解除時のリスク・引継ぎ問題

事業者が経営不振・不祥事などで撤退した場合、県が再び運営を引き取る「リバース・テイクオーバー」には大きなコストと時間がかかります。

人的体制の空洞化やノウハウ喪失が進むと、再公営化が極めて困難になる可能性があります。

コンセッション方式のメリット

先ほどは悪い部分をたくさん紹介しましたが、良い部分を紹介します。

経営効率化とコスト削減効果

民間企業の経営ノウハウやスケールメリットを活用することで、運転・維持管理コストの削減が期待されます。

特に、薬品や資材の共同調達、設備保全の統一管理、遠隔監視システムの導入などによる効率化が見込まれます。

県試算では、20年間で数十億円規模のコスト抑制効果があるとされています。

設備更新・技術導入の迅速化

民間の柔軟な意思決定により、老朽化施設の更新や新技術の導入が迅速に行われる可能性があります。

AIやIoTを活用した水質監視、漏水検知システム、省エネ型ポンプ設備などの導入が促進され、長期的なインフラ維持に寄与します。

長期的な運営視点による安定性

20年間という長期契約により、中長期的な投資計画・更新計画が立てやすくなるという利点があります。

短期的な行政予算の制約に左右されず、安定した維持管理が実現できる点は、公営単独では得にくい特徴です。

民間活力・専門知識の活用

複数の民間企業(メタウォーター、ヴェオリア、オリックス等)が連携し、最新の水処理技術・事業運営ノウハウを持ち寄っているため、

県単独では難しい高度な技術支援・品質管理が可能となります。

これにより、水質の安定化や災害時対応能力の向上が期待されます。

財政負担の軽減

施設の所有権は県に残る一方で、運営コストや更新リスクの一部を民間に移転できるため、

県財政への直接的な負担が軽減されます。

また、運営権の対価を得ることで、短期的な財政収入を確保できる点も利点のひとつです。

職員の業務負担軽減と人材有効活用

民間事業者が運転・保守・契約管理などの実務を担うことで、県職員は政策立案や広域調整など、より上位の行政機能に専念できます。

人員削減を目的とせず、行政組織のスリム化・高度化を促す効果があります。

広域一体運営によるサービスの均質化

県内9つの上水道・下水道・工業用水事業を一体的に運営することで、地域ごとのサービス格差を是正し、統一的な品質管理が可能になります。

また、設備やノウハウを共有することで、緊急時の応援体制が強化されます。

災害・緊急時対応の強化

民間企業が有する全国的な資材調達網や技術支援体制を活かし、災害時の復旧スピード向上が期待されます。

また、県と民間が共同でBCP(事業継続計画)を策定し、地震・津波などの大規模災害にも備える体制を構築しています。

持続可能な水道事業モデルの構築

人口減少・施設老朽化が進む中で、限られた財源と人員で事業を維持する新たなモデルとして位置付けられています。

将来的な全国展開や他自治体への波及も視野に入れた制度設計となっており、公共インフラ運営の持続性向上に資する取り組みです。

なぜ外資が入るのか?

国内に長期的な上下水道の運営ノウハウを持つ企業は、ほとんど存在しません。

ヴェオリアやスエズ(ともに仏系)は、世界中の都市で運営経験を持っています。政府(国交省)がインフラ維持の新モデルとして推進しているので、そのモデルケースとして実績のある外資系企業が招かれたと推測しています。

民間企業が暴走したら?

もしみずむすびS(外資が議決権51%)が暴走(契約違反・不当運営など)した場合、

まずはみずむすびMが是正・指導する責任を負います。

それでも改善されず、マネジメント自身が監督責任を果たさない場合、

宮城県はみずむすびマネジメントとの契約を解除して運営権を取り戻すことができます。

水質は?

県と運営権者は毎日全ての浄水場の水をチェックしています。

特に運営権者は、従来よりも水質チェック項目や回数を増やして実施しています。

検査の結果は毎月、県及び運営権者のホームページに掲載しています。

➡これまでの民間委託で行っていた時と同等以上の水質管理が行われます。

https://www.pref.miyagi.jp/site/miyagigata/

まとめ

水道事業のコンセッション方式は国内初めてということもあり良し悪しの判断が難しいです。県の説明の通り、理想的に運営することが出来れば県民にとって良い政策となるでしょう。10年以上経ったタイミングで本当の評価ができるのではないかと考えています。もし良かったと評価されても、その頃に実施した知事がいなければ残念ですね。

PoliTalkについて

ユーザー投稿型の政治情報PoliTalkを運営しています。偏向されない生の国民の声を聞き合うことを目指しています。

ユーザーがまだ少なく、情報が不足しています。日本国民全員に正しい情報を届けるため、ぜひご協力お願いいたします。好きな政治家・政党贔屓の記事でも評価でも構いません。嫌いな政治家の悪評を刻み込んでもOKです。政治家毎に確認できるのでxのように埋もれていきません。

↓下の画像をクリックで飛べます。↓

コメント